-

-

-

-

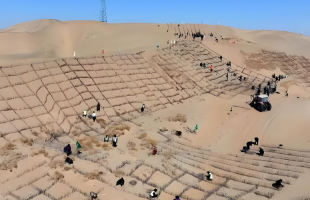

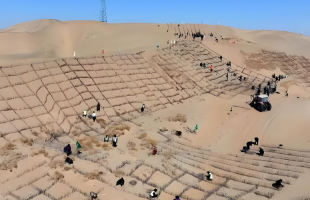

绿锁黄沙头:青海贵南治沙的生态壮歌

20世纪中期,黄河上游的青海贵南县黄沙头,流动沙丘以每年5至15米的速度吞噬了近200公顷草地与耕地,“沙进人退”的民谣道尽牧民的无奈。

国家林草局三北局 25-12-01分享 -

-

-

-

-

-

20世纪中期,黄河上游的青海贵南县黄沙头,流动沙丘以每年5至15米的速度吞噬了近200公顷草地与耕地,“沙进人退”的民谣道尽牧民的无奈。